スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

季節の庭園

庭園開花状況

展覧会

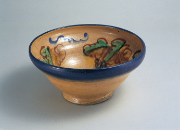

3月20日(土)より開催!「開館25周年記念 夢をめぐる ―絵画の名品より」

展示替えが終わり、明日3月20日(土)より「開館25周年記念 夢をめぐる ―絵画の名品より」がオープンいたします!

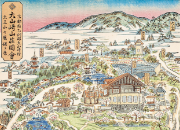

アサヒビール大山崎山荘美術館は1996年4月に開館し、今年で25周年を迎えます。これを記念する本展では、作品をとりまく「夢」に焦点をあて、当館蔵品を厳選し公開します。

https://www.asahibeer-oyamazaki.com/tokubetu/43158/

庭園芝生広場のシダレザクラも見頃を迎えました。春爛漫のアサヒビール大山崎山荘美術館に、どうぞご来館ください。

(IK)

季節の庭園

庭園開花状況