河井展ご紹介その7 くらしを彩るうつわ

秋も深まり、庭園の木々も日ごとに色づきを増しております。

さて、本日は展覧会のご紹介第7弾です。

河井が民藝運動にとりわけ傾注していたのは、1927年前後から1940年頃とみられます。このころ、用の美をもとめ簡素でありながらも温もりのあるうつわを数多く手がけました。

アサヒビール初代社長・山本爲三郎と交流をもった河井は、三國荘や山本家のために大小さまざまな生活陶を制作しています。(三國荘についてはご紹介の第6弾「三國荘の理想のくらし」をご覧ください!https://www.asahibeer-oyamazaki.com/blog/2020/10/post-43049.html)

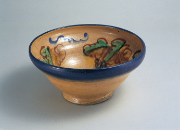

よく使いこまれた《青磁釉筒描花文湯呑碗》(1930年頃)は、山本爲三郎が湯呑碗として日々愛用していたといいます。流れるような小花と葛の文様と、青磁釉が魅力的な一点ものの佳品です。

《青磁釉筒描笹文皿》(1935年頃)は、筒描で洒脱に笹文がほどこされた小ぶりなお皿で5枚の組物です。かつてはどのように使われていたのでしょうか。ちょっとした和え物にも使いやすそうですね。

《呉須釉珈琲碗》(1934年)は、呉須の青が艶めく、カップ&ソーサ―です。このころはまだコーヒーが一般家庭に浸透する前。このうつわで当時まだめずらしかったコーヒーが味わわれていたのでしょう。ハイカラな香りがしますね。

こうした組物が多くのこされているのは、山本コレクションの特色ともいえます。三國荘で食卓を囲み、語り合った民藝の同人たちの姿が偲ばれます。

山手館では、食卓で活躍した河井のうつわをより身近に感じてご覧いただけるような展示を試みています。ご来館の際には、どのようなお料理ととり合わせたいか、思いをめぐらせながらお楽しみいただければ幸いです。

(M)