スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

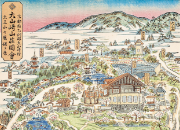

「生誕130年河井寬次郎展 ―山本爲三郎コレクションより」 2万人目のお客様

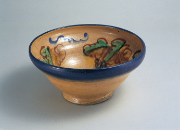

干支コレクションアワードに参加しました

インターネットミュージアム「干支コレクションアワード」に参加いたしました。

今年の干支は牛、ということで、日本全国の美術館・博物館の館蔵品から「牛」が入っている作品をご紹介し、人気投票を行う、インターネットミュージアムさんの年末恒例企画です。2021年1月28日(木)に投票が締め切られ、結果が発表されました。

アサヒビール大山崎山荘からは、コンスタン・トロワイヨン《農耕》でエントリーさせていただき、結果は、81作品中、6位という好成績をいただきました。

応援してくださった皆さま、ありがとうございました。

この作品は、美術館で展示中です。ことしの「牛」に会いに、美術館へどうぞご来館ください。

コンスタン・トロワイヨン《農耕》

油彩・キャンバス 107×125cm

こちらから、日本全国のさまざまな牛作品をご覧いただくことができます⇒

インターネットミュージアム干支コレクションアワード

https://www.museum.or.jp/eto-colle/2021/result

(IK)

河井寬次郎展 講演会「祖父・河井寬次郎のこと」

本日は、「生誕130年 河井寬次郎展 ―山本爲三郎コレクションより」の関連イベントとして講演会を開催いたしました。

このたびの講演会は、大山崎町ふるさとセンターのホールにて、お客様どうしの間隔を十分にとり、新型コロナウイルス感染予防対策の徹底にご協力いただきながらの開催となりました。

講師には河井寬次郎のお孫さんであり、河井寬次郎記念館学芸員の鷺珠江(さぎ たまえ)氏をお迎えしました。

「祖父・河井寬次郎のこと」と題し、河井寬次郎の人と仕事、そして幼少期の思い出などを、民藝運動の黎明期を支えたアサヒビール初代社長である山本爲三郎や、民藝の同人たちとのエピソードを交えながらお話いただきました。

河井の生涯の活動は、陶芸のみならず木彫や家具のデザイン、そして書や詩などの多岐にわたります。河井がのこした作品や言葉の数々を資料とともにご紹介いただき、「暮しが仕事 仕事が暮し」との言葉の通り、その両方を大切に歩みつづけた河井の活動の軌跡をたどることができました。

ご家族ならではのお話もうかがえ、とても楽しくあっという間のひとときでした。

ご来場のお客様の満足度もたいへん高く、大好評の講演会でした!

本展覧会にあわせて、河井寬次郎記念館もぜひ訪れてみてくださいね。

(M)