スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

夢をめぐる展 ご紹介その3

本日は、本館の展示作品から、ラスター彩陶器とデルフト陶器についてご紹介いたします。

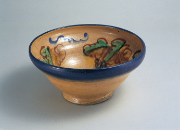

ラスター彩陶器

本作《スペイン ラスター彩鉢》は、展覧会の冒頭、タイトルの隣に展示されています。

「ラスター」とは、「きらめき」を意味します。銅彩による細かい模様がびっしりと描き込まれ、その名の通り、とてもきらびやかなお皿ですね。

ラスター彩はイスラーム陶器を代表する装飾技法で、はじまりは9世紀頃。メソポタミア、エジプト、シリア、イランにあらわれたといいます。13世紀には遠くイベリア半島へ技法が伝えられ、16世紀頃まで盛んに制作が行われました。

イベリア半島で作られたラスター彩陶器は「イスパノ・モレスク」ともよばれ、その洗練・華麗・豪奢のおもむきは、新世界発見当時の富裕なスペインの象徴ともなりました。

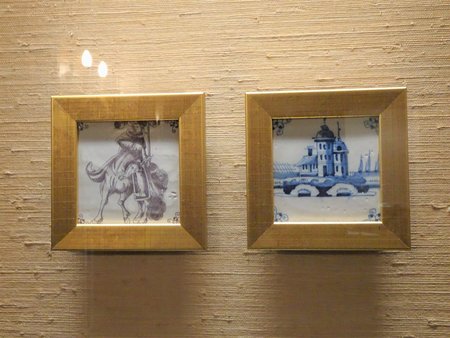

デルフト陶器

その奥の展示室・山本記念展示室でとくに注目していただきたいのが、オランダのやきものであるデルフト陶器です。

タイルは湿気に強く水洗い可能で、湿潤なオランダでは室内装飾としても大いに好まれました。オランダ黄金時代の17世紀風俗画では、室内風景にタイルが描かれることもあり、ヨハネス・フェルメールの絵画作品でご存じの方も多いのではないでしょうか。

オランダのやきものが目覚ましく発展したのは17世紀。スペインからの独立戦争に勝利し、いち早く東洋貿易に進出すると、オランダ東インド会社が膨大な東洋の陶磁器をヨーロッパにもたらしました。

ヨーロッパの陶器にはない薄さと透明感を備えた東洋の磁器は「白い宝石」として珍重され、王侯貴族を夢中にさせました。また、オランダの諸都市で東洋磁器を模した絵付陶器が生産され、ヨーロッパ各地で絶大な人気を博しました。東洋磁器の影響とオランダ風景画の伝統が相まって、絵付けは独自の発展を遂げました。

本作《オランダ 藍絵筥》は、展示作品のなかでもひときわ小さなものですが、表面には水辺にたたずむ婦人の絵がとても細かく丁寧に描かれており、目をこらして見たくなる作品です。

様々な文化が交じり合い、人びとの夢やあこがれが投影されたヨーロッパ陶器。その背景に思いをはせながらお楽しみいただければ幸いです。

(R)

今日の庭園情報

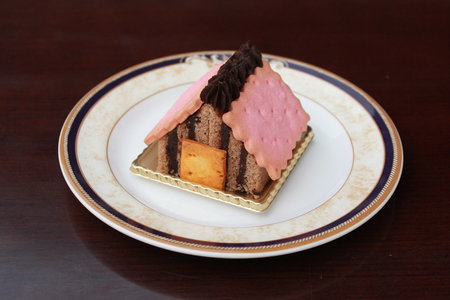

展覧会オリジナルスイーツのご紹介

本日は、展覧会特製スイーツについてご紹介いたします。

当館喫茶室では、開催中の展覧会にちなみ、リーガロイヤルホテル京都が考案した特製オリジナルスイーツを提供しております。今回も2種類のケーキをご用意しました。

ガトー・ヴェール・ヴェール

本展では、印象派の巨匠・モネが、自身の夢を投影して作り上げたジヴェルニーの庭や、そこで生まれた作品に焦点を当てています。(詳しくはこちら→夢をめぐる展 ご紹介その2)

モネは食への探求心が深く、お気に入りの料理はレシピノートにまとめていたといいます。この緑づくしのケーキもそのひとつです。モネが残したレシピをアレンジし、ほうれん草を使ったスポンジケーキにピスタチオクリームをサンドしました。ホワイトチョコレートでコーティングした、ヘーゼルナッツのトッピングがアクセントに。

ガトー・ヴィラ・モンターニュ

もうひとつは、開館25周年を記念し、美術館本館である大山崎山荘をイメージしたケーキです。土台はオレンジ風味のシロップに漬したココアスポンジとビターチョコレートのクリームを交互にかさね、屋根はいちご風味、扉はトマト風味のビスケットで表しています。

展示をご覧になったあとは、ぜひ喫茶室で、心休まるひとときをお過ごしください。

みなさまのご来館をお待ちしております。

(R)