スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

夢をめぐる展 ご紹介その2

臨時休館が明け、開館25周年記念展「夢をめぐる ―絵画の名品より」を再開いたしました。

今回は、展示中のクロード・モネの作品や、資料についてご紹介します。

ジヴェルニーでの暮らし

長年旅に明け暮れたモネは、1883年43歳のとき、パリからおよそ70㎞の距離にある静かな小村、ジヴェルニーに居を定めます。広い敷地をもつ家で作庭にとり組み、小川から水を引いて池をつくり、睡蓮やアイリスを育て、また日本風の太鼓橋を架けるなど、あこがれていた日本のイメージを具現化することに熱中しました。この夢の庭で、モネはみずみずしい光や大気までも表現しようと制作を続けます。

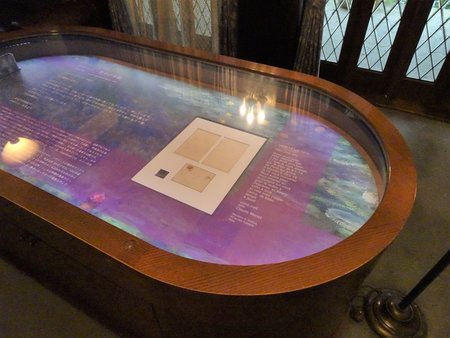

展示室1では、当時モネが、パリに住む友人・ギュスターヴ・ジェフロワにあてて書いた手紙をご覧いただけます。

1915年6月、ジヴェルニーの庭に睡蓮の花が咲き誇っていたであろうときに、友人を招いた貴重な記録です。モネはジェフロワに、制作中の作品を見せようと思っていたのでしょうか。

《睡蓮》の制作

モネの代表作である《睡蓮》連作は、このジヴェルニーの庭で生まれました。

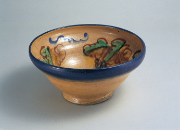

本展では、《睡蓮》をはじめとするモネの作品、あわせて7点をご覧いただけます。そのうちの1点がこちら。

ピンクや黄色といった睡蓮の花があちらこちらに咲き、かわいらしいですね。

《睡蓮》連作では、当初は橋や柳など、池の周囲の様子まで描かれていましたが、作を重ねるにつれて視点は池に近づき、やがて水面だけが画面を覆うようになりました。

この作品も、画面は水面と睡蓮だけで構成されていますが、空間の奥行き、空や木々が映り込んだ水のゆらぎが、非常にたくみにとらえられています。池の前に立ったときの、しっとりとした空気感までも感じられるような作品です。

現在、美術館の池にも、睡蓮の花が次々と咲き始めています! ご来館の際は、ぜひ合わせてお楽しみくださいね。

(R)

ブログで大山崎山荘ツアー⑧展示室1(旧食堂とテラス)

緊急事態宣言期間中、美術館は休館いたします。

(開館に関する最新情報はホームページ内ニュース欄に掲載いたします)

外出自粛が続く中、ご自宅でも美術館の雰囲気をお楽しみいただけるように、「ブログで大山崎山荘ツアー」を再開します。

過去の記事はこちらからご覧ください。

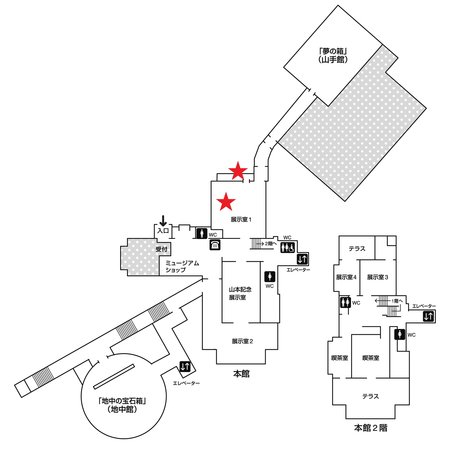

今回は第8回目として、美術館本館の「展示室1」をご紹介します。

この部屋は、加賀正太郎が暮らしていた今から100年ほど前には、ダイニングルーム(食堂)として使用されていました。

部屋の中で存在感を放つ太い柱は、カンナなどで削った後にわざと風化させて独特の風合いを作り出しています。加賀正太郎の細部へのこだわりが見て取れますね。

その横には作り付けのソファーがあります。当時、床はフローリングで、ソファーの間には炉が切られていました。

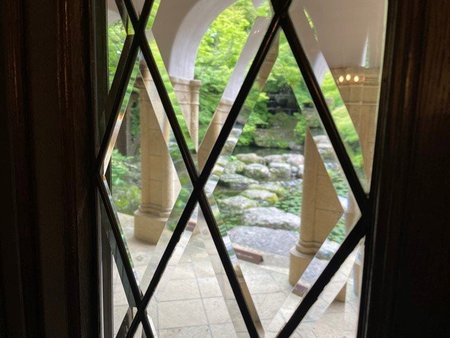

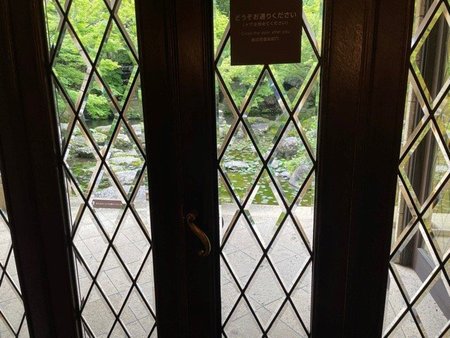

窓にはカットグラスが使われています。晴れた日の午後には太陽光がプリズムの原理で七色に分解されて、小さな虹色の光が床いっぱいに広がります。

ガラス扉から、テラスへと出ることができます。

当時は池の石を渡って、茶室彩月庵へ行くことができました。

また、右手奥、現在山手館が建っている辺りには、当時大規模な温室がありました。加賀正太郎は、この温室で当時珍しかった洋蘭の栽培に着手し、当時一万鉢近い蘭を育成していました。この温室からは世界的新種も生み出され、昭和初期の頃には、大山崎山荘は日本における洋蘭栽培の聖地として知られていました。今も残る通路は、温室へとつながっていたものです。

加賀正太郎は30年ほどをかけて蘭の栽培に尽力しました。その中で生み出された蘭の姿を後世に残すため、「蘭花譜」という植物図譜を作成しました。浮世絵の技法でもある木版画を中心に作られたこの図譜は、学術的にも美術的にも優れた図譜として知られています。

蘭花譜

こちらの池には今朝、今年一番の睡蓮の花が開花しました!

まだ2輪だけの開花です。

睡蓮の花の盛りには、みなさまをお迎えできるようになりますように。

今日は、赤い星の部分をご紹介しました。

次回は本館2階をご紹介したいと思います。お楽しみに!

*美術館の昔の写真など、詳しくは「アサヒビール大山崎山荘美術館 ガイドブック」に掲載されています。ミュージアムショップで販売しておりますので、ご来館の際にご覧いただければ幸いです。

*作品・建築物保護のため、開館中に館内の撮影はできません。ご了承ください。

(IK)

臨時休館のお知らせ

アサヒビール大山崎山荘美術館は緊急事態宣言及び京都府における緊急事態措置をふまえ、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、以下の期間、臨時休館いたします。ご来館を楽しみにされていた皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

【臨時休館日】

4月27日(火)- 5月11日(火)

*4月26日(月)は通常休館

*庭園にもお入りいただけません。

(R)