スタッフブログ

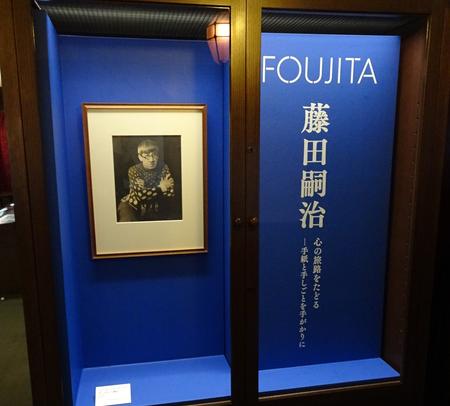

藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに展 ご紹介その2

引きつづき、開催中の企画展のようすをお届けします。

今回と次回にかけてご紹介する山手館展示室では、藤田が親しい人々に宛てた手紙や、絵画、写真などとともに、波乱万丈な人生を辿っていきます。

展示された手紙や手しごと、資料からは、その時々に藤田が何に興味をもっていたのかが浮かび上がってきます。

なかでも、展示室で独自の存在感を放つのはこちらです。

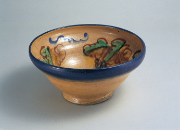

中南米旅行での蒐集品()

中南米旅行での蒐集品()

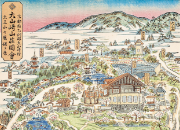

左:『吾が画室』(1936年、)

1931年にフランスから中南米に旅立った藤田は、こうした現地の人々の手しごとによる品を持ち帰りました。

隣に並ぶ《吾が画室》には、それらが東京・高田馬場のアトリエに飾られていた様子が描かれています。どの品が描かれているのか、探しながら鑑賞するのも面白いかもしれませんね。

2月25日までの藤田嗣治展は、会期中月曜日も開館しています。

会期後半は混雑が予想されるので、お早めにお越しください。

皆さまのご来館をお待ちしております。

(TM)

藤田嗣治展 特製リーフレットのご紹介

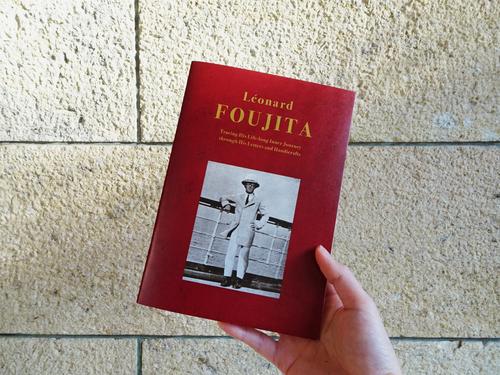

開催中の展覧会「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」では、ご来館の皆さまにもれなく、特製リーフレットをお渡ししております。

シックな赤色の表紙には、初めて日本を出たときの船上でポーズをとる藤田の姿があります。A5サイズで、持ち歩きながら展覧会を鑑賞できるのも嬉しいポイントですね。

リーフレットには、各章の解説の全文だけでなく、全ページカラーで、主な展示作品の画像と解説も掲載されています。展示内容を凝縮したような充実ぶりで、本展を余すところなくお楽しみいただけることでしょう。

さらに、藤田研究の第一人者である林洋子氏にご寄稿頂き、読み応えのある一冊に仕上がっています。

リーフレットの配布は本展の会期中のみですので、この機会をお見逃しなく。

★「夢の箱」(山手館)にて一部作品の展示替えをおこないました。1月16日からは、昨日までとは異なる書簡や、手紙に同封された写真などがご覧いただけます

藤田嗣治展は2月25日まで。会期中は月曜日も開館しています。

会期後半は混雑が予想されるので、お早めにお越しください。

皆さまのご来館を心待ちにしております。

(TM)

藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに ご紹介その1

現在、企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」を開催中ですが、本日は展示室のようすをご紹介します。 本館の展示室1には藤田の略年譜のほか、藤田が生前使っていた眼鏡やトランクなどを展示しています。

本館の展示室1には藤田の略年譜のほか、藤田が生前使っていた眼鏡やトランクなどを展示しています。

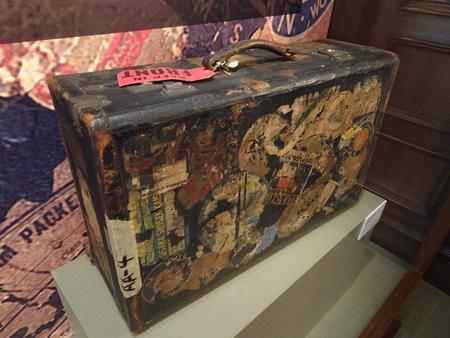

トランク(遺品) 目黒区美術館蔵

藤田が数多くの旅を共にしたトランクです。いろいろな形のステッカーがびっしりと貼られており、ステッカーのはがれた痕や多数の傷が、藤田の長い旅路をほうふつとさせます。

藤田は日中戦争のさなか、記録画制作のためノモンハンを訪れたあと、奉天(現・潘陽)にある宿から画家・猪熊弦一郎に手紙を送っています。そこでは休憩する藤田のそばに、これに似た形のトランクが描かれています。もしかすると、戦地に赴いた藤田を陰で支えていたトランクなのかもしれません。

この企画展では、華々しい成功をおさめた藤田の知られざる一面を垣間見ることができます。

藤田ファンの方もそうでない方も、一緒に藤田を知る旅にでかけませんか?

企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」は、2月25日(日)まで開催中です。

会期後半は混雑が予想されますので、お早めのご来館をおすすめいたします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)