スタッフブログ

藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに ご紹介その4

開催中の企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」から、本日は地中の宝石箱(地中館)の展示作品をご紹介します。

この展示室ではモネの「睡蓮」をはじめ西洋絵画がご覧いただけます。今回は藤田嗣治と関係が深い画家の作品を展示しています。

アメデオ・モディリアーニ《少女の肖像》1918年

藤田嗣治と同じくエコール・ド・パリを代表する画家のモディリアーニは、1884年にイタリアで生まれ、1913年にパリのモンパルナスで藤田と出会います。藤田にとってモディリアーニは貧しい時代に苦楽を共にした仲間でした。

藤田は自身の随筆に「非常な酒好きで、(中略)強い酒を日に一二本平らげながら絵を描いていた。顰め顔をしたり、肩を怒らせ大声を張り上げて随分乱暴な恰好をしてモデルを恐れさせた事だった」と、モディリアーニについて書いています。

さらに藤田はこう続けています。

「反して出来る画は優しい美しいものであった」

企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」は、2月25日(日)まで開催中です。

★「夢の箱」(山手館)の一部作品の展示替えをおこないました。2月6日からは、前日までとは異なる書簡や手紙に同封された写真などがご覧いただけます

会期中月曜日も開館しています。

会期終盤は混雑が予想されますので、お早めのご来館をおすすめいたします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)

藤田展講演会を開催しました

現在開催中の企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」の関連企画として、本日(2024年1月28日)講演会を開催しました。

兵庫県立美術館館長であり、長年に渡り藤田研究を続ける林洋子氏を講師にお迎えし、「藤田嗣治 暮らしのなかの私的な創作―手紙、手しごと、室内を手がかりに」と題して、5人の妻との暮らしから、それぞれの女性に受けた影響や、私的に制作した作品の世界について幅広く解説していただきました。

藤田の作品制作に欠かせない妻たちの存在は、とても偉大なものだったようです。

企画展会場でも、共に過ごした妻とのエピソードや関連する作品を、時代の変遷とともにご紹介しています。是非美術館でご鑑賞ください。

藤田嗣治展は2024年2月25日(日)まで開催中です。

会期後半は混み合う可能性がありますので、ゆっくりご覧になりたい場合は、お早めにお越しいただくか、平日のご来館もご検討ください。

会期中は月曜日も開館しています。

※会期中の休館は2024年2月13日(火)のみ

皆様のお越しをお待ち申し上げております。

(OT)

藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに ご紹介その3

現在、企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」を開催中ですが、本日は展示室のようすをご紹介します。

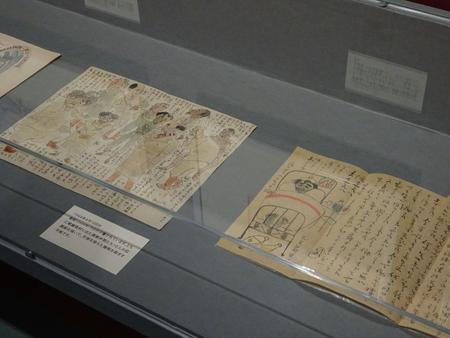

今回は、「夢の箱」(山手館)に展示している書簡にスポットを当てていきます。

小中学校時代の親友に宛てた葉書や、藤田の最初のパートナーである鴇田とみに宛てた手紙にはイラストが描かれ、受け取った人が楽しんで読めるようになっています。

なかでも、第二次世界大戦の勃発前から終戦のころにかけて画家・猪熊弦一郎に宛てた手紙には、藤田の優しさやユーモアがあふれています。

猪熊弦一郎宛の書簡(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵)

藤田は猪熊のことを「弦ちゃん」と呼び、家族ぐるみで親交がありました。

腎臓を患い闘病生活を送る猪熊を励ますため、藤田は絵入りの手紙を何度も送ります。

「キットなほるぞ 負けるな、おれがついてるぞ」

「ゆっくりやれ 神様は救けてくれる」

藤田の優しさが手紙からにじみ出ています。文章に添えられたコミカルな絵からも、猪熊は元気をもらったことでしょう。

企画展「藤田嗣治 心の旅路をたどる―手紙と手しごとを手がかりに」は、2月25日(日)まで開催中です。

会期中は月曜日も開館しています。

会期後半は混雑が予想されますので、お早めのご来館をおすすめいたします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)