スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

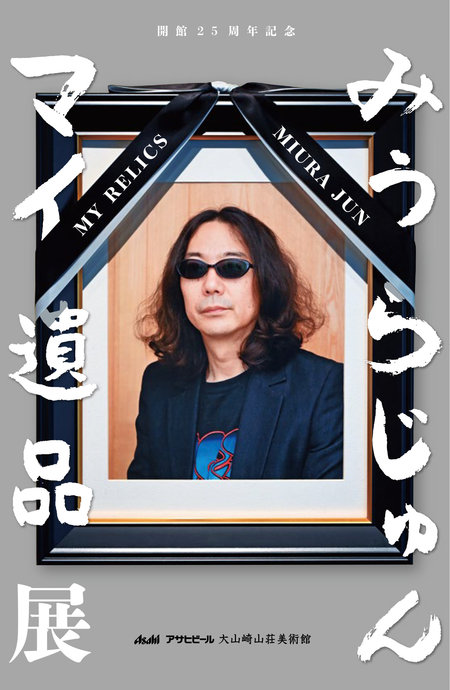

開館25周年記念「みうらじゅん マイ遺品展」 展覧会図録 発送時期のご案内

開館25周年記念「みうらじゅん マイ遺品展」の展覧会図録につきましてご案内いたします。

現在、制作を進めておりますが、発行が遅れている状況です。ご予約下さった皆さまのお手元にお届けできるのは、3月中旬の見込みでございます。大変申し訳ございません。

お待ちいただいている皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

図録表紙(予定)

<図録につきまして>

*本図録用に撮り下ろしたみうらじゅん氏来訪時の写真、展示品のカラー図版、テキストなどを所収いたします。

*発行までは美術館ミュージアムショップにて予約販売をおこなっております。

*ご購入はご来場された方限りとしております。通信販売はございません。ご了承くださいますようお願いいたします。

みうらじゅん氏スペシャルトークショーの記録映像 上映中です!

みうらじゅん マイ遺品展 ご紹介その2

現在開催中の開館25周年記念「みうらじゅん マイ遺品展」についてご紹介いたします。

京都生まれのみうらじゅん氏は、18歳まで京都に住んでいました。

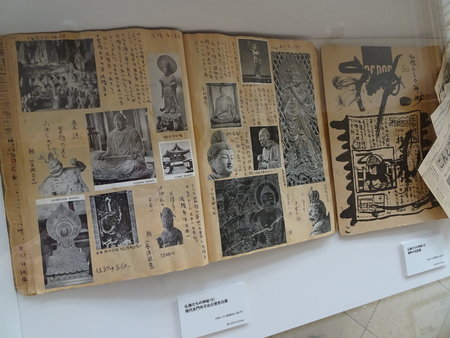

展示室2には、京都時代のみうら氏が描いた漫画やエッセイ、当時から好きだった、怪獣や仏像の写真などの切り抜きを貼ったスクラップブックを展示しています。

小学4年生のころから制作していた、みうら氏の仏像ブームの原点ともいえるスクラップブックは、多くの切り抜きとともに解説や感想がびっしりと書き込まれ、みうら少年の情熱が伝わってきます。

そのほか、コロナ禍自宅に閉じこもっている間ひたすら貼りつづけたという「無意識スクラップ」も見所のひとつです。

重厚感のある展示室で、みうら氏のスクラップの世界をご堪能いただけます。

「みうらじゅんマイ 遺品展」は、3月6日まで開催いたします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)