スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

宝積寺「鬼くすべ」

今日は、美術館の隣の「宝積寺」(宝寺)でお祭りが行われました。

「鬼くすべ」と言われる、開山(西暦724年)以来続く厄除けの大祭です。宝寺の代表的なお祭りで、毎年4月18日に行われていましたが、現在は日をずらして4月第3土曜日に行われています。

始まりは、門から鬼が入ってきます。お稚児さんや七福神も後ろに続きます。

美術館からも、館長が「福男」として参加させていただきました。

美術館からも、館長が「福男」として参加させていただきました。

鬼の面は古くから伝わるもので、専門的に修復を行い、使用されているそうです。

お堂の中には75個の鏡餅が本堂の鴨居に掛けられています。

檜葉を燻べるともくもくと煙が立ちます。

今年はコロナ禍のため、お堂を開放して行われました。

倍音で聞こえてくるお経の中、蓬の矢と桃の弓で厄が祓われます。

そして、松明を掲げた鬼がご本尊の周りを回ったのち、退場していきます。

厄除け神事終了後は、七福神・お稚児さん・福男のみなさんの記念撮影。

コロナ禍もこれで収まりますように...

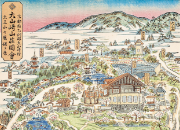

聖武天皇が龍神から御請来された如意御神器「打出」と「小槌」を祀るために開基された宝積寺。

閻魔堂拝観後、社務所に申し出ると、美術館の《割引券》を発行していただけます。こちらををお持ちの方は、美術館の入館料が100円引きになります。

また、美術館入館チケットの半券をお持ちの方は、宝積寺閻魔堂の拝観も割引になります。

美術館と合わせて、お立ち寄りください。

(IK)

1915年4月15日 漱石先生来訪

4月15日は、文豪・夏目漱石が花咲く春の大山崎山荘を訪れた日です。

1915年、加賀正太郎は京都を訪れていた夏目漱石と出会います。

齢にして27、若さあふれる加賀は、大胆にも初対面の文豪に大山崎に建設中であった別荘の命名を依頼し、また同地への来訪も願い出たのです。

漱石はそれを快く受け入れ、帰京前日の4月15日に大山崎へやってきました。

山崎駅から籠に乗って天王山を登り、建設中の山荘を見て、ぜんざいや関東煮(おでん)を食し、うららかな春の日を楽しんだといいます。

後日漱石が加賀に宛てた手紙には、

宝寺の隣に住んで桜哉

と、大山崎での情景を詠んだ一句が添えられていました。

現在庭園では、ギョイコウ(桜)やヤマブキなどが見ごろを迎えています。

100年前のできごとに思いを馳せながら楽しんでみてはいかがでしょうか。

(TH)

コレクション 春 ―所蔵作品による名品展 ご紹介その1

現在開催中の「コレクション 春 ―所蔵作品による名品展」では、当館が所蔵するおよそ1000件の作品の中から優品68件を選出し、多彩な作家たちとその作品をご紹介しています。

夢の箱(山手館)には、印象派以降に活躍した作家の作品を展示しています。

本日はその中から1点ご紹介します。

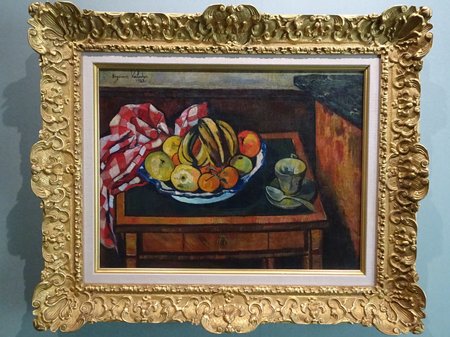

シュザンヌ・ヴァラドン《静物 果物》 (1922年)

シュザンヌ・ヴァラドンはもともと画家のモデルをしていた女性で、ルノワールやロートレックの作品にもたびたび描かれています。モデルのかたわら独学で絵を描き始め、高いデッサン力を発揮していきます。

彼女は、画家モーリス・ユトリロの母親でもあります。

繊細なユトリロとは対照的で、勝気な彼女の性格がうかがえるような力強い線で描かれています。ユトリロの作品も展示していますので、あわせてお楽しみください。

「コレクション 春 ―所蔵作品による名品展」は、7月3日(日)まで開催中です。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)