スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

没後40年 黒田辰秋展 ―山本爲三郎コレクションより ご紹介その4

本日は、現在開催中の企画展「没後40年 黒田辰秋展 ―山本爲三郎コレクションより」の展示室のようすをご紹介します。

山本記念室では黒田作品の技法について解説していますが、本日は「拭漆」についてご紹介します。

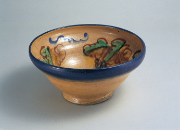

拭漆とは、木製品の仕上げとして半透明の透漆を表面に塗る技法です。素地に生漆を塗ったあと拭きとり、乾かしてから研ぐことで木地固めをくり返します。その上に生漆と砥の粉を練り合わせた錆を塗って拭きとり、さらに漆を塗って拭きとる作業を何度か行い、仕上げ塗りを行います。 拭漆振出し(1928-34年頃)

拭漆振出し(1928-34年頃)

振出しとは茶道具の一種で、金平糖などの小粒のお菓子を入れる菓子器のことです。中に入ったお菓子を振出して用いることから、その名前がついたと言われています。

アサヒビール初代社長・山本爲三郎が所有していた振出しには、薬味入れとして使用されたものがあったそうです。この作品も口の部分が狭くなっていますので、食卓で使われていたのかもしれませんね。

企画展「没後40年 黒田辰秋展 ―山本爲三郎コレクションより」は、5月7日(日)まで開催中です。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)

きょうの庭園情報(3月22日)と庭園通路補修工事のお知らせ

きょうの庭園情報 2023年3月16日