スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

「没後40年 バーナード・リーチ展 ―山本爲三郎コレクションより」2万人目のお客様

「没後40年 バーナード・リーチ展 ―山本爲三郎コレクションより」は、2万人目のお客様をお迎えしました。

2万人目のお客様は、大分からお越しのお二人です。

お二人は職場のお友達とのことで、今朝は一番に、当館を目指して来ていただいたそうです。

ありがとうございます。

楽しい京都旅行になりますように!!

(G)

バーナード・リーチ展 ご紹介その5

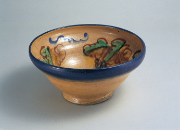

本日は、大変ご好評をいただいております、「没後40年 バーナード・リーチ展‐山本爲三郎コレクションより」から、本館2階の常設展示についてご紹介いたします。

本館2階の展示室3,4では、リーチと親交を結び、民藝運動を展開した作家たちの作品が並ぶ、常設展をご覧いただけます。

なかでも注目していただきたい作品は富本憲吉の《鴛鴦(おしどり)》です。陶画の下絵として描かれたものが掛ものに仕立てられ、リーチに贈られたものです。リーチは英国の自室の壁にこれを掛けていました。軸装にはリーチの制作した陶軸が用いられています。

富本はリーチが陶芸の道へと進むきっかけとなった人物でもあります。この贈り物からリーチと富本が生涯共にあったことが窺い知れますね。

生き生きとした筆づかいで描かれた鴛鴦には、その画才で様々に陶磁を飾った富本の画力が発揮されています。

富本の《鴛鴦》から振り返ると、そこには1枚の絵葉書が。

こちらはリーチをはじめ柳宗悦、河井寬次郎、濱田庄司から山本爲三郎息女に宛てて書かれたものです。民藝運動を牽引した面々が、益子にて顔を合わせていた際、そろって旅行に出かけたのでしょう。裏面には鬼怒川の写真がのっています。

裏面のサインからはそれぞれの個性が見て取れ、彼らの親交の深さが表れる一枚です。

なお、本館2階喫茶室やテラスにも当企画展にまつわる作品を展示しておりますので、館内すみずみまでごゆっくりとお楽しみください!

企画展「没後40年 バーナード・リーチ展‐山本爲三郎コレクションより」も残すところあと11日となりました。

皆さまお誘いあわせの上、ご来館くださいませ。

(M)

睡蓮が見頃です

今月半ばに開花宣言をしました、当館の池の睡蓮が咲きそろい始めています。

前回ご紹介した地中館横の池の睡蓮はピンク色ですが、庭園と本館の池の睡蓮は白色です。

天気の良い日などは、明るい日差しに白い花が光ってまばゆいほどですが、満開の睡蓮をご鑑賞予定のお客様はぜひお昼ごろまでにお越しください!

睡蓮はその字の通り、朝に開いて夕方には眠るように花を閉じることを数日繰り返します。15:00を過ぎると早い花は閉じかかってしまいます。

当館にご来館の際は、世界的巨匠のモネの睡蓮の作品とともに、彼を魅了した睡蓮の景色にもぜひ触れてみてください。

リーチ展が終了する6月9日以降は、展示替え休館となりますのでお見逃しなく!(A)