スタッフブログ

みうらじゅん マイ遺品展 ご紹介その1

本日は、現在開催中の開館25周年記念「みうらじゅん マイ遺品展」についてご紹介いたします。

みうらじゅん氏は書いたり、貼ったり、作ったり、集めたりしたものを自ら「マイ遺品」と名づけています。本展では、その数々を展示しています。

山本記念展示室には、とくにみうら氏が長年かけて集めたものを展示しています。

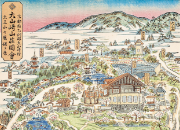

プラスチックでできた金色の城や五重塔の置物を、土産物店で見たことはありませんか?みうら氏はこれらを「金プラ」と呼んでいます。

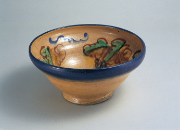

このヤシの実でできた人形「ヤシやん」も、「マイ遺品」のひとつです。この表情や佇まいは、とても愛嬌がありますね。

「いやげ物」(もらって嫌な土産物)も、「誰かが残さないとなくなってしまう」という危機感をもち、自ら収集することに余念がないみうら氏。

ご来館いただき、ぜひその思いの強さを感じてください。

「みうらじゅんマイ 遺品展」は、3月6日まで開催いたします。

みなさまのお越しをお待ちしております。

(TH)

掲載のお知らせ⑤

ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。

ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!

全5回の連載、本日がとうとう最終回です。

―――

第5回 わたしらしく生きていく。

https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-22.html

―――

どうぞご覧ください。

(IK)

掲載のお知らせ④

ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。

ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!

全5回の連載で、本日は第4回目です。

みうら氏とシジュちゃんが、山手館「夢の箱」をまわります。

―――

第4回 糸井さんに見せたい画。

https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-21.html

―――

どうぞご覧ください。

(IK)