スタッフブログ

掲載のお知らせ③

ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。

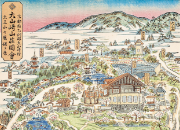

ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!

全5回の連載で、本日は第3回目です。

みうら氏が小学1年生の頃から続けてきた、スクラップについてお話しします。

―――

第3回 捨てられなくするための方法。

https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-20.html

―――

どうぞご覧ください。

(IK)

掲載のお知らせ②

ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。

ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!

全5回の連載で、本日は第2回目です。

みうら氏とシジュちゃんが、本館・山本記念展示室でお話しします。

―――

第2回 残そうと思っても、ふつうは残せない。

https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-19.html

―――

どうぞご覧ください。

*「フェザード・シジュ」ちゃんについて詳しくはこちら

https://www.1101.com/feathered_shiju/index.html

(IK)

掲載のお知らせ①

ほぼ日刊イトイ新聞で「みうらじゅん マイ遺品展」をご紹介いただきました。

ほぼ日見習い乗組員の「フェザード・シジュ」ちゃんが、アサヒビール大山崎山荘美術館へ来館し、みうらじゅん氏の案内で、展覧会を鑑賞してくれました!

全5回の連載で、今回が第1回です。

―――

第1回 「マイ遺品」って、なんですか?

https://www.1101.com/n/s/jun/relics/2022-01-18.html

―――

どうぞご覧ください。

*「フェザード・シジュ」ちゃんについて詳しくはこちら

https://www.1101.com/feathered_shiju/index.html

(IK)