スタッフブログ

アサヒグループ大山崎山荘美術館のスタッフが交代で山荘の日々を綴るブログです。展覧会に関する内容や山荘のこと、四季の庭園についてなど、美術館のさまざまな情報をスタッフがご紹介します。イベントの最新情報もこちらでチェックしてください。

きょうの庭園情報

きょうの庭園情報(2021年11月5日)

先週と比べると、カエデの木の高い枝葉から、少しずつ色が濃くなってまいりました。

芝生広場から本館の風景です。

2階喫茶室のテラスからは一足先に紅葉した部分を間近に楽しむことができます。

2階まで届く大きなクロガネモチの木が、たくさんの実をつけて、テラスに顔をのぞかせています。

天王山側も、だんだんと色づいてきました。

庭園に降りて下から木を見ると、まだ青い葉が多く感じますが、

足元にはツワブキが満開です!

館内では開館25周年記念「和巧絶佳展 ー令和時代の超工芸」を開催中です。

2階喫茶室では、展覧会期間限定の特製スイーツやビールなどをお楽しみいただくことができます。

ゆったりとした秋のひとときを味わいに、ご来館ください。

(IK)

和巧絶佳展 ご紹介その3

本日は「和巧絶佳展」で展示している作品の中から、橋本千毅氏、佐合道子氏の作品をご紹介いたします。

・橋本千毅 Hashimoto Chitaka

《蝶牡丹螺鈿蒔絵箱》(2017)

《蝶牡丹螺鈿蒔絵箱》(2017)(部分)

幅10センチ余りの箱の表面に、信じられないほど細かい螺鈿(らでん)細工で、鮮やかな牡丹と蝶があしらわれています。白い牡丹の花びらにきらめく虹色、見る角度によって青や黄などさまざまな色が差す葉の緑色、蝶の羽の藍色......。螺鈿という素材がもつ色彩の豊かさを、存分に味わうことができます。

漆工作家の橋本千毅氏は江戸や明治期の技法を対象に、微視的な観察によりその制作方法を推測し、実作して検証するというプロセスを通じて、独自に制作方法の研究を積み重ねてきました。「自分が思い描いた美しいものをそのまま具現化すること」を目指し、下地、塗り、研ぎ、蒔絵、平文(ひょうもん)、螺鈿などの漆の一連の制作工程は全て自身で手掛け、一つ一つの作品に膨大な時間を注ぎ込みます。螺鈿で使う貝材料に関しても、産地や生育条件による違いまで加味し、厳選した材料を加工して使用しているそうです。

橋本氏は1972年、東京都生まれ。筑波大学を卒業後、漆工芸技術を習得し、文化財修復のアシスタントとして漆工芸の修復に従事しました。その後は高岡短期大学産業造形学科(その後、富山大学芸術文化学部)の助手を経て、2006年に漆工家として独立し、富山県で制作を続けています。

・佐合道子 Sago Michiko

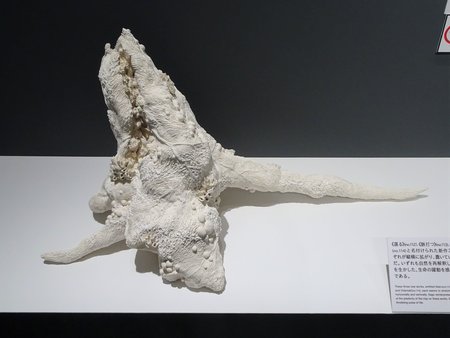

《脈打つ》(2020)

《脈打つ》(2020)(部分)

「脈打つ」というタイトルの通り、まるで原始的な生命体が脈を打ち、うごめいているかのような陶芸作品です。作品の表面を覆うひだやそれをとりまく血管のような管、ところどころに不規則にのぞく球体は、見る者にいきものの躍動感や温度、手触りを生々しく想起させます。

佐合道子氏は「いきものらしさ」を陶で表現することをテーマとし、土の可塑性を生かした動きのある有機的な作品を制作している陶芸作家です。ものごころついたころから草木や石、貝殻など身の回りの自然物を収集・観察してきた佐合氏は、それらの仕組みや構成の不思議さから、いきものとは何かという問いに強い関心を持つようになったそうです。作家にとって、いきものらしさの表現とは決して対象そっくりに作るということではなく、「個体増減の表れ方」「成長/成熟の跡」「規則性と不規則性の混在」の3つの要素を織り交ぜることで、変化あるものとしての「いきもの」を作品化しようとしている、とのことです。

佐合氏は1984年、三重県生まれ。金沢美術工芸大学修士課程に進学後、各地の美術館のグループ展への出品を重ねます。2011年には同大学博士課程に進学、2014年に博士課程を満期退学して独立。母校で助手として勤務しながら制作を続け、2019年には博士号(芸術)を取得しています。

(R)

ヒールレスシューズ試着体験会

本日は現在開催中の 開館25周年記念「和巧絶佳展ー令和時代の超工芸」の関連イベントといたしまして、ヒールレスシューズ試着体験会を開催しました。

イベント最終日の本日も、午前・午後の部と多くのお客様にお越し頂き、大変盛り上がったイベントになりました。参加いただきました皆様、ありがとうございました。

今回の試着会で使用するのは、出品作家の舘鼻則孝氏が本イベントのために特別に制作したシューズです。

皆さん、いろいろなポーズで撮影してくださいました!

振り向いて、ポーズ!

堂々としたポーズで...

アクセサリーと合わせて、ポーズ!

普段は撮影のできない地中館での特別な撮影会でした。最高の1枚をお持ち帰りいただけたとしたら、スタッフ一同、こんなにうれしいことはありません。

和巧絶佳展は12月5日(日)まで開催です。残すところあと1カ月となりました。

若手工芸作家の素晴らしい作品を見に、ぜひ足をお運びください。

(IK)