河井展ご紹介その4 民藝運動、始動

厳しい夏の日差しも和らぎ、少しずつ秋の訪れを感じるようになってまいりました。

本日は、河井寬次郎が柳宗悦や濱田庄司らとともに興した民藝運動についてご紹介いたします。

1921年、華々しく陶界へのデビューを果たした河井は、その後も個展を重ねます。しかし高い評価を得る一方で、若き河井の心には、古陶磁にならう自作に対して煩悶が生じていました。バーナード・リーチの作品や、柳宗悦の企画した李朝陶磁展でみた素朴で温もりを感じさせる陶磁器に感銘を受け、名もなき職人たちの手による作為のない工芸品への関心が深まりつつあったのです。

そのような折、濱田庄司の仲介で柳宗悦と親交を結び、3人で無名陶や木喰仏をもとめて各地を旅するなかで、新たな美の思想を確立していきました。

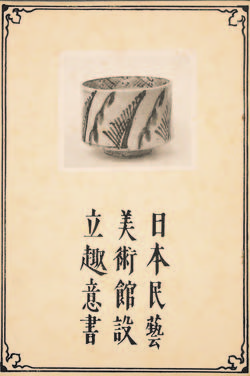

河井、柳、濱田の3人は、「民衆的工芸」あるいは「民間の工芸」の意から、それを略し「民藝」という造語を生みだします。1925年、河井らが木喰仏の調査に向かう車中でのことでした。翌年、同人たちは民藝の精神にかなう品を展示する施設の設立をめざす『日本民藝美術館設立趣意書』を発表し、民藝運動が始動しました。

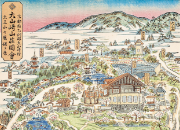

民藝運動は、それまで「下手物(げてもの)」とよばれ、美術品として注目されることのなかった日用の工芸に美的な価値を認めようとするものです。鑑賞用に技巧を尽くした作為的な「美」ではなく、実用こそ生命とする工芸に宿る、自由で健康な「美」をたたえ、用に即した新しい美の価値観を提示していきました。御大礼記念国産振興東京博覧会への「民藝館」出陳(1928年)や、日本民藝館の開館(1936年)を経て、全国的に拡大していくことになります。

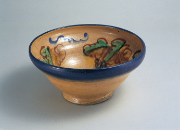

このころ河井の作風も古陶磁にならった精緻なものからしだいに「用の美」の世界へと転じてゆきます。鑑賞するための美術品から、日常の生活のなかで使用するためのうつわの制作に没頭していくのです。

(M)