展覧会

河井展ご紹介その3 彗星の出現

本日は、河井寬次郎が陶界にデビューしたころの初期の作陶についてご紹介いたします。

1920年、京都五条坂に自らの窯「鐘渓窯(しょうけいよう)」を手に入れた河井は、翌年髙島屋東京店(京橋)にて第1回目の個展を開き本格的なデビューを果たします。

当時の河井の作風は、中国や朝鮮の古作にならった緻密で技巧的なもので、この個展では180点を超える作品を発表し高い評価を得ました。

翌年刊行された作品集『鐘渓窯第一輯(しゅう)』のはしがきのなかで、東洋陶磁の第一人者であった奥田誠一(1883-1955)は「鐘渓窯は突如として陶界の一角に其姿を現はした」と大きな期待をこめて河井を称賛しています。彗星のごとく頭角を現した河井は、以降1925年の個展まで、順調に陶歴を重ねました。

本展でも、若き河井の作品をご覧いただくことができます。

中国・明代の官窯磁器を手本とした《白磁染付鳳凰文壺》(1922年)は、白磁素地に染付でみごとな鳳凰が描きこまれています。本作は、本展でご紹介する山本コレクションのなかでも古参のものです。

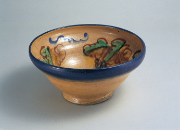

また、釉薬の研究に勤しんだ河井は、特に「辰砂」へのこだわりが強かったといいます。《青磁釉辰砂差瓶》(1924年頃)は、形を中国・宋代の青磁にならい、澄んだ青に辰砂の赤が添えられた釉薬の美しさが際立つ作品です。

辰砂は好条件下のみでしか鮮烈な赤色を輝かせることのない釉薬です。河井はこの難しい釉薬の研究を重ね、晩年に至るまで好んで使いました。

河井の貴重な初期作品をぜひ、本展にてご覧ください。

(M)