和巧絶佳展 ご紹介その2

本日は「和巧絶佳展」で展示している作品の中から、坂井直樹氏、新里明士氏、安達大悟氏の作品をご紹介いたします。

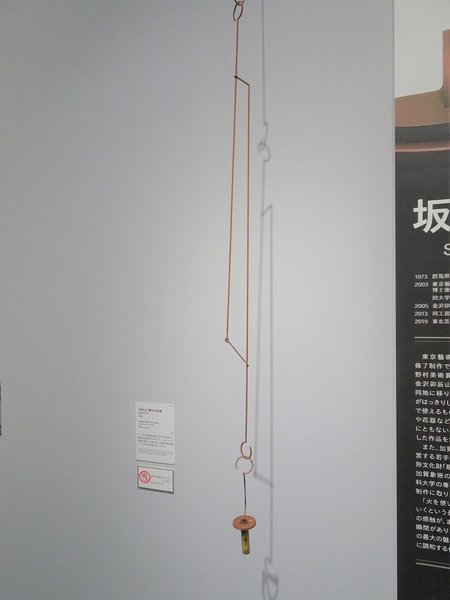

・坂井直樹 Sakai Naoki

《「侘び」と「錆び」の花器》(2020)

《湯のこもるカタチ》(2019)

シンプルな形の鉄の花器と鉄瓶。幾何学的な細い鉄線は理知的な印象を受けますが、作品に近づくと赤茶色に錆びた鉄の表面が見え、日々の暮らしに溶け込むような温度感があります。

坂井直樹氏は、鉄を素材に現代の生活空間に調和する作品を制作する鍛金(たんきん)の作家です。雨や雪が多く、湿気が多い金沢の環境で制作をする中で、自然に反応して錆びていく鉄という素材の魅力を発見したそうです。

坂井氏は1973年、群馬県生まれ。東京藝術大学で鍛金を専攻し、博士後期課程の修了制作では銅を素材にした作品《考・炉》(2003)で野村美術賞を受賞。その後、金沢卯辰山工芸工房の研修生となって金沢に移り住み、鉄を素材とした作品を手掛けるようになりました。また、彫金の重要無形文化財保持者(人間国宝)の中川衛氏に師事して加賀象嵌(ぞうがん)の技法を学びました。2019年からは東北芸術工科大学の専任教員となり、現在は金沢と山形を行き来しながら制作に取り組んでいます。

・新里明士 Niisato Akio

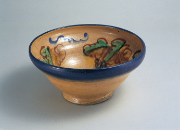

《光器》(2019)

《光器》(2020)

白い皿の全面に細かい穴が穿たれた、繊細なレースを思わせる器が並びます。

《光器》は新里明士氏の代表的なシリーズ作品で、磁器の透光性を生かした蛍手(ほたるで)技法による、凛とした佇まいで人気を博しています。蛍手とは、磁器の素地に透かし彫りの装飾を施し、粘性の高い半透明の釉をかけて焼成する技法です。透かし彫りの部分は釉で埋められ、この部分に光を通すと文様が透けて見えることからこの名がつきました。この技法は制作中の素地の耐久性が低くなるという問題があります。しかし今回展示している《光器》では、作家は技術的に難しい口の開いた形に挑戦しており、より光を取り入れやすい器が実現しました。

新里氏は1977年、千葉県生まれ。早稲田大学の美術クラブで陶芸に出合い、その後多治見市陶磁器意匠研究所でやきものの専門的な技術を学びました。2011年には文化庁の新進芸術家派遣研修員としてアメリカ・ボストンに渡っているほか、現代陶芸の聖地の一つであるイタリア・ファエンツァに何度も渡り制作を行うなど、国内外で幅広く活動しています。

・安達大悟 Adachi Daigo

《つながる、とぎれる、くりかえす》 (2020) (一部)

《つながる、とぎれる、くりかえす》(2020)(部分拡大)

安達大悟氏は染織作品1点の出品です。黒で縁取られた鮮やかな色彩が連なり、とぎれ、まるで電光が点滅しているかのような独特な模様を生み出しています。

安達氏が使用する技法は、絞り染めの一種である板締め絞り。生地を折りたたみ、木の板で挟み防染して、染料を染み込ませるという制作方法で、生地のたたみ方や板の形によってさまざまな連続模様を生み出すことができます。安達氏は技法の性質上現れるにじみを作品に積極的に取り入れ、グラデーション豊かな色彩のテキスタイルを作り出してきました。自身の意図する色調を出すために、作家は一枚の生地を何度も染め重ね、また一度入れた色を抜くなど、徹底的に実験と計算を繰り返して作品を制作します。

安達氏は1985年、愛知県生まれ。デザイナーを志望して金沢美術工芸大学に進学しますが、染めを学びはじめると無数の研究要素が見つかり、論理的思考で制作方法を考えることに夢中になったそうです。大学院を修了後、金沢卯辰山工芸工房を経て、2019年に東北芸術工科大学の講師に着任。学生を指導しつつ、自身の制作を行っています。

(R)