河井展ご紹介その2 陶器の道へ

長かった梅雨もようやく明け、猛暑の季節となりました。当館でも蝉の声がひときわ高く聞こえてまいります。

本日は、河井寬次郎の生い立ちと、作陶をはじめた初期のころのエピソードをご紹介いたします。

河井は1890年、島根県の代々大工の棟梁を務める家に生まれました。学生時代は非常に優秀な生徒で、学業のみならずスポーツや文筆、弁論にも長けていたといいます。中学校卒業の際には、学術優秀・品行方正であったことから漢和辞典を賞与されています。

河井が陶の道へ進む決心をしたのは1906年、16歳のとき。医師であった叔父の助言がきっかけでした。

1910年に東京高等工業学校(現・東京工業大学)の窯業科に入学し、近代陶芸の開拓者として名高い陶芸家、板谷波山(いたやはざん)らの指導を受けました。河井は師弟関係を重んじる当時の陶工界において、学校教育を経て活躍する新世代の陶芸家でもありました。

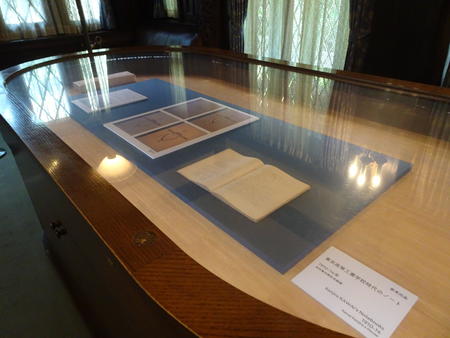

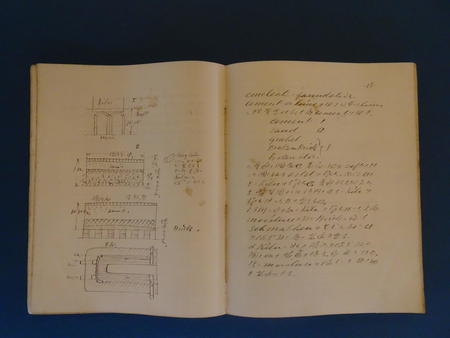

本展では、工業学校時代の貴重な河井のノート(河井寬次郎記念館蔵)をご紹介しております。

焼き物の命ともいえる窯に関しては特に熱心に勉強していたといい、自ら引いた図面とともに講義の内容が書き記されています。丁寧にまとめられたノートからは、勤勉で几帳面な河井の性格を垣間見ることができます。

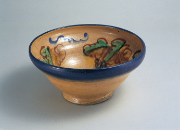

工業学校を卒業するとともに京都市(立)陶磁器試験場に入ると、小森忍や濱田庄司らと釉薬や古陶磁の研究をおこないました。濱田とは1万種に及ぶ釉薬の研究と試作に取り組んだといい、その後「釉の河井」と称されるようになる河井の高い技術はこのときに培われたものなのでしょう。

試験場を辞して2年後、技術顧問を務めていた清水六兵衛から窯を譲り受け、はじめて自らの窯を得ます。「鐘渓窯(しょうけいよう)」と名付けたこの窯にて、以降のほとんどの作品が制作されました。本年2020年は、河井が窯を手に入れてからちょうど100年にあたる、節目の年です。「鐘渓窯」は現在、京都の河井寬次郎記念館で公開されています。河井生前のままのすがたを目にすることができますので、ぜひ訪れてみてくださいね。

(М)